妈妈,爸说想梦到你

点击上方蓝字,关注夭夭的花麒麟花

在我看来

没有什么比像母亲对孩子一样

对待自己的德性更美好的了

——尼采

难过,有时是突然间侵袭身心的。

假期的第三天,京城一隅,不知道市中心的街面红成如何一片,月亮像一块被吃着的月饼,形状一日缺比一日。楼下小路鲜有人走过,那盏正对窗户惨白的路灯,掩映在摇晃的枝叶间,泛着黄绿色的光,沉郁,些许疲倦。

恰在这时,世界陷入寂静,无边,黄昏初起的风驰骋着,声势很大。我枯坐在床沿,旁边的书展开着,是莉迪亚·戴维斯的《几乎没有记忆》。猫咪塔石过来立起身子,前爪抓了抓我的手臂,叫了两声,我没有和它说话,只摸摸它的头,它便知趣地出去了……

庚子年的阳历日子,过到记录时间时不再用0几月来标记,意味着这一年再过不足100天就要宣布结束了。这期间经历的一切,每个人也许都曾有着相同的恐惧和不同的体验。

如果是说时间的缓慢,当是一个人面对突如的孤独落寞,无可慰藉的难捱时刻。记得母亲过去曾多次和我说起过,黄昏时分,灯还未亮起,父亲在外边不知忙碌些什么,母亲一个人坐在死寂一片的天地间,感觉时光若凝固住一般漫长,“好难熬啊……”。

可是,才一晃,母亲离开已两年。我们各自在自己的生活里,就像雅各布森在他的小说《马利亚·格鲁伯夫人》临近结尾的一句话:

“我相信,每个人都生着自己的生,死着自己的死,我相信。”

像过去太多流逝的日子,母亲的存在,因为我自己生活的安定与踏实,并未显示出更多特别意义那般对我充满意义。只是在一些时间节点,吃到母亲也许会喜欢的东西、或者拿起电话想像以前一样随时问询个什么的时候,才会惊觉:母亲是真的不在了……

人们常说“最亲的人永远活在心里,不曾真正离开”。现在是越来越明白,“活在心里”没错儿,“不曾离开”其实是骗人的话。离开就是离开了,那些执着的不承认,只是寻找慰藉的借口,暗自神伤落泪的时候不会为外人道而已。

死去元知万事空,最最可怜的可能是仍然活着却心无可依的另一个人:这个人的伴侣。老伴老伴老来伴,年轻时候那些要死要活的争强好胜,面对衰老这个最大的敌人,早就败下阵来。人到老来,如果还要非有个胜负之分,那这一辈子可谓白活了啊。更何况父母的一生,因了他们自己的明智选择,虽然难免磕磕碰碰,吵吵闹闹,那一份缘分亦算难得。

父母后来回想自己的一生,母亲似乎曾有些许不甘,毕竟那时的“一枝花”追求的人不在少数,她偏偏选择了家庭条件困难、不善言辞的父亲,再加上一个丈夫活着却不肯回家、又在1945年抗战结束后不明不白地被捕不知所终的婆婆的百般挑剔,成了母亲永远的伤痛。

父亲却似乎是坚定的。虽然母亲说自己“先看上”父亲的时候,父亲其实有恋爱对象,只是人家嫌我祖母太厉害家里不同意。但对于后来的选择父亲并未曾后悔,觉得自己竟还有点配不上母亲的自卑,处处让着母亲。

无论如何,自从母亲18岁起到离开时的80岁止,他们于风风雨雨中相互陪伴、经营着起起落落的生活超过60年。当孩子们一个个长大成人,陆续有了自己的小家庭后,刚觉着能喘息一口气,衰老却如影随形地找上门来。

母亲的腰腿一直不好,记得还五十岁不到,母亲的腿就经常疼得半夜醒来,坐起来揉好久才能再睡,腰也开始慢慢佝偻。有一次摔倒后尾骨裂开,不能手术,硬是靠慢慢养着,后来尾骨倒是长好了,有一节腰椎却呈现塌陷,要靠手肘托着才能坐直。

父亲更在我高考那一年因为脑血栓治疗不及时而落下半身不遂的毛病,右腿行走困难,右臂几乎动弹不得,说话也很费劲。失去生活来源的我,为此选择了有生活补助的师范院校,还要靠姐姐哥哥们的帮助。那几年的生活境况可想而知。

事实上父母的后半生,父亲和母亲加起来也不再有一双伸展自如的手臂、两条行动方便的腿和一个挺直的腰。但他们顽强地挣扎着,都想成为彼此腰腿的延伸,成为对方真正可以依靠的臂膀。

心灵手巧但体力活依靠惯父亲的母亲,像新生出许多无穷的力量,突然间有了第三次的成长,越来越隐忍,越来越有劲,有时还向我展示说“你看,可有劲呢”。永远记得母亲因用力过度青筋暴起、越来越弯曲变形的手和手指,我有时摸着母亲的手,感觉到温暖的同时心底却默默滴泪。

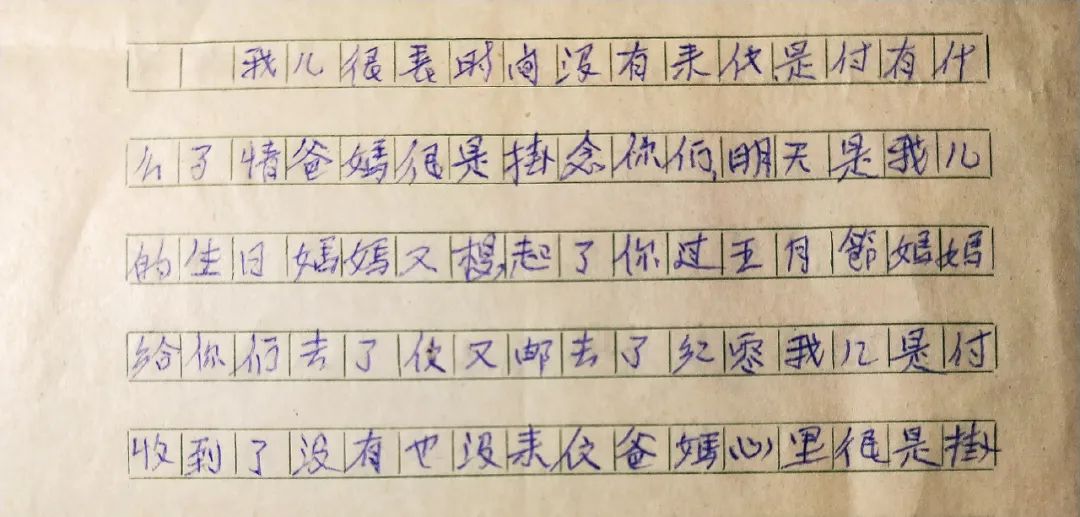

父亲则坚持吃药锻炼,蜷曲不听使唤的右手臂,越来越有所知觉,左手越来越灵活,慢慢地竟能替母亲搬动一些重物,还能写字。我刚来北京不久,移动电话还不太流行,座机也是等了好长时间才安装,父母便在闲暇的时候你一言我一语地给我写信,督促哥姐们给我邮寄他们认为我需要的各种东西。

父母写给我的信(母亲手迹)

父母在通讯还不太方便的那些日子里给我的部分信件

如果说父母的前半生,因为母亲的不甘心是与命运的大风车抗争折腾的三十年,那么父母的后半生可以说是与命运和解后友好相处的三十年。这三十年,父母更加觉到彼此的不能或缺,他们只有在一起时才是完整的,一旦分离无异于真正失去了自身的另一半。

最终是母亲熬不住岁月的侵蚀,丢下父亲一个人,先走了……生命的最后,母亲有千万个不舍,而且并未作好丢下父亲的任何准备,毕竟从摔倒到离开只有短短的二十天。

母亲在昏沉中出现幻觉的那几天,我一个人在病房陪伴母亲,夜晚来临,连病房外护士们的脚步声都渐渐没有了,只有母亲的氧气瓶咕噜噜的声音异常响亮,监视器每隔几分钟量一次血压、测试一次心跳与呼吸。

我是母亲摔倒住医院的头一天就从北京赶回去的,那几天我几乎整夜整夜地醒着。母亲离开两年了,直到今天写这些文字时,我才有勇气翻开当时的日记,照片、录音和视频依然不敢看。头一天的日记是这样的:

母亲一见到我就哭。说不如一下摔过去好,临老了还要来这里受罪。

18点,吃完饭,监视器显示血压升高,一问才知道两天没喝平时喝的降压药,于是赶紧给服一片半。

20点左右,母亲两只手到处乱抓,说有人在控制她,欺负她。

后来找护士帮忙,把因为牵引一直向下挪的身体往上拉展。

母亲催促我睡觉,自己却一直说话,让我先睡着她再睡。我拉着母亲的手,爬在病床的边沿,迷糊了一下。我在旁边悄悄的,母亲却说我在看书。

我去找护士,说能不能关掉监视器,太吵了可能影响睡眠,护士说不行。我又问能不能喝帮助睡眠的药,获得同意。

服药后安静下来。血压降至正常。此时零点零八分。

突然又让撤去牵引的绳索。不得。说一些莫须有的话。多么想让母亲安静下来,打开王菲的《心经》播放着,讲各种故事,说妈妈你要坚强!终于不再叫唤、迷糊了的时候是一点五十八分。

两点四十,又开始大声喊,说梦到什么什么,趁我不小心,自己把仪器全部拨掉。

终于听到点睡着的声息,断断续续的。

四点四十分,母亲说看见冒金光。一直喊我爸。说我爸在就能定住了。

不让喝水,但感觉母亲实在太渴,还是给喝了一点。

刚觉得似乎睡着了,然后又马上听到问:这是在哪儿?

2018/9/10

自感胆大的我,那天突然间有些害怕,给姐姐哥哥们打电话,又去找医生看看有什么办法。护士摇摇头说许多老年人都会这样,没办法的。其实按照后面病情的发展,其时已经有栓塞在母亲大脑里,压迫神经而出现幻觉,母亲的摔倒也与这个活动期的栓塞有着直接关系。

永远不会忘记和母亲一起度过的最后一个中秋节。母亲住院十天,做了各种检查,包括我们几个人充满希望地把母亲搬到核磁共振检查室,因为不让家属进去,唯一一次让母亲一个人孤独面对机器的艰难。最终还是由于多项指标不符合手术要求,无法进行接骨而出院。

中秋节是出院后的第三天。其时母亲卧床十几天后,由于股骨断裂,身体几乎不能动弹,食物要求减少,胃口消化功能受到影响,血管栓塞移动到肺部,出现呕吐和呼吸不畅。

我把母亲的那条断腿轻轻摆正到母亲觉得疼痛可以忍受的位置,强力扶她坐起来,给她拍拍背,让呼吸顺畅一些,喂点专门给她做的蔬菜面片汤,以使母亲增强些好起来的信心。

那天晚上,和父母吃过饭,安顿他们看电视,我说“出门替你们看下月亮去”。小区里静悄悄的,月亮刚刚从远处建筑群中探出头来,秋风中的树叶沙沙地,几枝疏影在废弃厂房的白墙上摇曳。

最喜欢的季节当属秋天,丰盈,而萧瑟。但那晚却是我感知到的2018年所有的秋。那时我还不知道、也不曾想过这就是我和母亲的最后一个团圆节。后来当我从失去母亲的悲伤中走出来,感知母亲的离开其实也是一种圆满的时候,已是隆冬时节。

两年了,月亮还是那个月亮。今年十五,直到午夜一点,当我透过窗子看到月亮,月色如水,尤其清亮,圆润。清晖穿过窗子,洒落我,洒落阳台,而我却再不想说“中秋团圆”这四个字。

哪曾想到,中秋节后只是又过了五天,母亲耗尽最后的一点气力,拉着我的刚给她剪过指甲的手渐渐失去温度,嘴唇紧紧闭住,安详地停止呼吸……不告而别,又似乎已经告别了无数次……

那夜的月亮不再圆,月色,却如水,浇透了我的心,一阵一阵地颤栗。

不曾遗憾的是,母亲的最后二十天,我一天也未曾离开过她。这二十天里和母亲说了好多好多话。我们曾一起憧憬着哪怕不能好如当初,最少也能自理。母亲便努力吃尽量多的饭菜,忍着疼痛坚持坐起来……

直到出院后的第七天,母亲突然呼吸困难,叫来救护车决定回村里。

那天下了入秋以来最大的雨。等待救护车的十几分钟,是我有生以来感觉最漫长的十几分钟。母亲在大姐怀里喘不上气来,二姐一边给大哥打电话,一边照顾心急如焚在地上转圈、说不出话的父亲。

我踩着湿湿的落叶,站在被雨雾笼罩的小区路口,雨打在身上全然不觉,一遍又一遍地打电话作无用的催促,像是一下子掉入绝望的深渊……

最近一段时间,又频繁地梦到母亲。这大半年,疫情的关系不能回去老家。后来虽然解封,又由于这边的事情不能离开北京,当先生去看望父亲发回照片的那一刻,我忍不住泪如雨下……

自从去年母亲周年,才只是又过了一年,父亲的衰老肉眼可见,一段时间以来已经摔倒好几次,脸上还碰破了一点。虽然一再和父亲说一定要小心,可是哪里是能小心得住的,就像秋风中的树叶,随时可能被摇落。

如果说母亲的突然离开,让我感觉到的是生命的无比脆弱,那么父亲的衰老,真切地让我感觉到了生命衰微时的无力、无助……

父亲越来越像个孩子,本来就固执,现在更是有些说一不二,要做个什么慢了一点都不行。比如父亲只喝自己认准品牌的奶,再比如有时突然想一个人回到老屋去住,劝也劝不住,二哥只好从城里回来和他在老屋住几天。

父亲喜欢村里的自由和空气,大哥说在村里快七个月了,一切都由着父亲。父亲其实是幸福的。父亲虽然固执,并非不讲道理,而是人老了,失去母亲的陪伴,太过孤独,所有的“不听话”无非想引起儿女们的更多关注,撒个娇而已。

无论如何,父亲努力地活着,固执却乐观开朗,比母亲在时能说话了许多,和我通电话竟然有次通了快一小时。我和他聊村里发生的事事情情,看了的感动他的电视情节,也听他说自己的衰老。父亲大声笑着说:摔倒也没事,不是不小心,但就是不知怎么就摔倒了。

“如彼翰林鸟,双栖一朝只。如彼游川鱼,比目中路析。”在失去母亲的日子里,父亲如同林中落单的鸟儿、被无情分开的比目鱼,一个人面对空荡荡的房间,抚摸着母亲安置过的东东西西,呼吸着母亲过去呼吸过的气息,和我说每天想念你妈的时候就看看她的照片,尤其夜晚,好希望能梦见她。

可是却一直没有。我劝父亲说不做梦说明睡眠好,睡眠好说明身体好;母亲一定在那边很好,而且也很放心你,才不会到你梦里来的。父亲无奈地笑笑说:连一次也没有梦到!

妈妈,女儿知道你走的时候最惦念的一定是父亲,就像你出现幻觉、意识模糊时也总是呼喊父亲,那你怎么不让自己出现在父亲梦里呢?你让父亲梦到你吧,就像你在女儿梦里那样,有时还说说笑笑的,尽管总是看不清您的脸……

2020/10/5

本文动图选自网络,版权归原作者所有

其余图片为米勒画作

欢迎继续阅读夭夭更多写给父母的文字

艺术的花园 灵魂的秘密 美的散步

欢迎关注 留言 谢谢转发